摘要:國際航空樞紐建設對作為國家西南內陸城市的成都全面推進國際化戰略建設國家中心城市與加快對外開放構建設現代化經濟體系具有極其重要的助推與驅動作用。成都應立足現有政策優勢、資源稟賦與現實基礎,堅持全球視野、國際標準建設中國西部的國際搶抓西部民航業發展的西部制高點,航空門戶樞紐,深入推進“對接世界、融入全球”的“空中絲路”建設,打造新時代中國特色社會主義的現代化國際航空都市。

關鍵詞:成都 機場 國際航空樞紐 航空產業 臨空經濟

2015年初,習近平總書記在對民航工作的重要批示中指出,民航業是重要的戰略產業,要更好地服務國家發展戰略,更好地滿足廣大人民群眾需求。2017年9月,四川省政府與國家民航局簽署戰略合作協議,共同打造成都國家級國際航空樞紐。國際航空樞紐是成都積極構建現代化經濟體系、實施“三步走”邁向世界城市的強大支撐,是四川實施區域協調發展戰略、加快形成全方位開放格局的關鍵載體。成都加快國際航空樞紐建設,有利于促進成都城市國際化進程并高效融入全球核心經濟圈,在國家“一帶一路”建設與長江經濟帶戰略中發揮重要的紐帶作用。

一、國際航空樞紐內涵

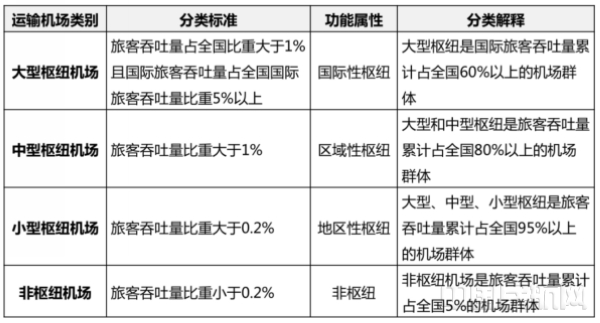

國際航空樞紐是中樞航線網絡的節點,是航空客貨運的集散中心,是人流、物流、資金流、信息流的交匯點,是區位優勢、設施規模、航線網絡、運量規模、運營效率、綜合交通和政策環境的耦合物,并且在全球機場體系中處于關鍵地位的機場。國際航空樞紐作為具有高效中轉功能和重要組織功能的大型航空港,既是區域經濟發展的新動力源和增長極核,也是城市核心競爭力與國際化水平的重要象征。優越的地理位置、巨大的航空客貨流和中轉需求、成熟的網絡型基礎航空公司成為世界級航空樞紐的基本條件。龐大的吞吐量、豐富完善的國內國際航線網絡是國際航空樞紐的重要標志。2017年3月,國家發改委、民航局印發《全國民用運輸機場布局規劃》對樞紐機場出臺了相關規定(表1),北京、上海、廣州以及成都、昆明、深圳、重慶、西安、烏魯木齊、哈爾濱10個城市機場被定位為國際樞紐。樞紐機場的客貨吞吐量、國際旅客占比、區域輻射力等是重要的指標參數,各地機場應該結合自身的區位優勢、經濟社會狀況推進樞紐建設。

表1 國家綜合機場體系對運輸機場分類表

二、西部機場競爭態勢

北京、上海、廣州作為我國三大內地航空門戶復合樞紐已經形成格局,唯獨中國西部尚缺乏引領性的航空門戶樞紐。近年來,西部各省市區政府都加大了對航空樞紐建設的財政支持與政策扶持,積極爭取國家相關部委的發展定位、航權開放、航線資源、服務保障設施建設等政策支持與基地航空公司的機隊投放、國際航線開通等樞紐投入,作為國家西部空中門戶的第四航空樞紐之爭越發激烈。西部5座機場比較而言(表2),成都優勢愈發不明顯。昆明客運量緊追成都之后,2016年昆明機場飛機起降架次已經超越成都。重慶新開國際航線、航空客貨吞吐量都保持了較快增長,西安國內航線數高于成都,新疆與南航簽約共建烏魯木齊航空樞紐。同時,雙流機場客貨運量均進入2016年全球客貨運50強,2017年已開工建設成都天府國際機場。因此,成都建設國家西部航空門戶樞紐的機遇與挑戰并存。

表2 中國西部主要城市民航業發展主要指標統計表(2016年)

三、成都樞紐現存短板

通過對標世界一流的大型國際航空港、對照國內三大國際航空樞紐與對表國家大型國際航空樞紐的指標體系,成都機場還有以下五個方面的差距:

(一)航線時刻與空域資源有限。成都雙流機場離城區太近,目前現有駐場8家基地航空公司,并有天府航空、西南瑞祥航空、抵達航空等多家籌建中的航空公司待批。雙流機場現有2條跑道,第二跑道作用發揮有限,航線時刻緊張,是否建設第三跑道待定。成都周邊區域共有9個軍用和民用機場,空域資源受限制,基礎配套建設相對滯后,民航業發展受到制約,近兩年客貨運輸量增長率趨緩。

(二)中轉旅客比例還有待提升。國際大型樞紐的中轉旅客比例一般在30%以上,如史基浦機場中轉率為40%,法蘭克福機場為54%,樟宜機場為35%,香港機場為32%。成都雙流機場基本上是按終端機場設計的,造成機場中轉保障能力不足,航班銜接時間較長,中轉旅客數量與比例不高,主要以國內點對點的直達航線為主打,國際及地區航線頻次稍顯不足。

(三)主基地公司實力需提高。航空樞紐建設關鍵取決于機場方面與各基地航空公司在駐場運力、加強樞紐航線網絡建設、增開國際國內航線等方面的合作力度。但目前成都主基地航空公司在機場運量中所占份額不足,且國際航線與國際客貨業務量還相對較少,無法起到樞紐主導作用。按照國際慣例,樞紐建設的基地公司市場份額至少要在50%以上,而目前國航、川航兩家航空公司都還有不小差距。

(四)航線網絡布局需要優化。國際旅客吞吐量和國際航線的開通數量是國際航空樞紐的關鍵參數。豐富完善的國際航線網絡是國際航空樞紐的重要標志,也是國際化大都市的重要指標。大型樞紐機場是區域性城市機場群的核心,也依托于區域性城市機場群的支撐與協同。成都機場現還未形成區域干支結合、國內國際高效銜接的覆蓋全球的航線網絡體系。

(五)臨空產業發展不如預期。航空樞紐建設的基礎在于客源地的出行能力以及空港所在地的經濟發展條件。但以原有航空物流園區為基礎建設的成都雙流臨空經濟區,綜合配套建設相對滯后,沒有充分發揮出地面交通與機場的聯動優勢,空港區域的臨空產業聚集效應、區域產業帶動作用尚未有效發揮,基于航空產業鏈的現代產業體系還未健全。

四、創新發展實施路徑

“十三五”期間是中西部省會城市競爭建設國家空中門戶的關鍵時期。成都要牢牢把握多重改革利好政策的戰略機遇,深入貫徹創新驅動發展戰略與自由貿易試驗區戰略,切實抓好軍民融合發展的契機,立足于建設世界坐標體系下中國西部核心中樞的發展定位,科學統籌成都“一市兩場”的分工布局與協同發展,真正把成都機場建設成為中國西部“互聯互通、輻射全球”的大型國際航空樞紐,使成都真正成為全球現代化經濟產業體系中的關鍵節點、“一帶一路”建設與長江經濟帶的主要增長極、中國深化全方位對外開放合作的重要橋頭堡。

(一)健全央地聯合協同共建新體制。

成都民航業發展需要地方政府創造良好環境條件,現代化航空樞紐建設也需要爭取相關行業主管部門的扶持政策與支持資源。國際航空樞紐建設既涉及國家層面的發改委、空軍、民航、邊防海關、檢驗檢疫等部門,又涉及航空公司、機場、空管、航油、航材等民航單位,導致在各地實際規劃實施過程中出現了不易協調、發展乏力的問題。成都民航產業的管理又涉及到市政府的發改委、商務委、交委、口岸與物流辦、雙流航樞委、天府空港新城管委會等諸多職能部門,又形成了“多對多”復雜格局。四川省(或成都市)可效仿河南、河北、海南、云南、深圳、武漢等地成立專門的民航產業管理機構,一方面對接國家相關行業主管部門,另一方面統籌協調全省(或全市)的航空資源,強化省市政府與行業管理部門、民航企事業單位的戰略合作,在空域、空管、航線網絡、中轉流程、綜合交通等關鍵事項上統一思想、加大協同合作力度。特別是要爭取國家相關部委在體制機制、項目審批、基礎設施建設、航權安排、時刻配置、通關環境、政策配套等方面的大力支持,協力把成都國際航空樞紐打造成為中國西部聯通世界、對接全球的國家門戶。

(二)全面構建“雙樞紐”模式航空系統。

堅持“市場主導、政府引導、協同發展”的基本方針,實施“一市兩場”的“雙樞紐”發展戰略。堅持以最大限度地滿足網絡型航空公司運營需要為出發點,通過以樞紐航空的理念設計或優化中轉流程、跑道、停機坪、候機樓、登機門,科學劃分兩機場功能,合理布局航線網絡,協調聯檢單位提高通關效率,提高航班銜接能力,不斷優化國際中轉流程,既發揮雙流機場的現有基礎設施作用,又發展好天府機場的規劃功效。成都兩個機場各自構建完善”優勢互補、差異發展”的樞紐航空系統,建設兩機場之間中轉的快速運輸系統,合力構建以雙流機場、天府機場為核心,西部地區干線機場為骨干,支線和通勤機場為補充的面向東南亞、歐洲、中東、非洲,輻射中西部的“雙樞紐”綜合體系。

(三)科學布局“一市兩場”航線網絡。

根據“一市兩場”的市場布局和運行模式,建立健全省市政府與西部戰區空軍、民航西南管理局的雙向多層次空域管理改革協調機制,按照建設國家門戶型樞紐機場的要求,積極優化雙流機場的現有航線網絡,提前科學布局天府機場的航線網絡,進一步強化高效的樞紐中轉功能,全方位、多層次地打造航空網絡體系。同時,圍繞“一帶一路”布局國際航空市場,按照“航班波”模式,加強與民航主管部門、空管系統、四川機場集團的密切協作,積極采用多重組合扶持新政策,加大國際航線的培育和扶持,強化與基地航空公司或國外航空公司的航線開發和項目推進,鼓勵新開國際定期直飛航線尤其是戰略性洲際航線,積極開辟連接國內外主要城市的聯程航線和直達航線,大力支持主基地航空公司構建以成都為核心的覆蓋國內、輻射歐亞、鏈接全球的國際國內客貨運航線,增加國際航線覆蓋面和國際中轉比例,構建成都中樞輻射式國內國際航線網絡體系。

(四)支持主基地航空公司做大做強。

航空公司是建設中樞輻射航線的主體,國際航空樞紐建設必須依托具有國際競爭力的網絡型航空公司。例如,仁川機場的大韓航空、東京機場的全日空、香港機場的國泰航空、樟宜機場的新加坡航空,以及迪拜機場的阿聯酋航空,其在國際市場上的競爭力明顯高于國內航空公司。因此,成都必須強化戰略引領,扶持基地航空公司擴大駐場機隊規模,全力構建中樞航線網絡,著力提升機場服務主基地航空公司的能力,增強成都兩機場的區域吸引力和國際輻射力,打造市場份額占優的主基地航空公司與貨運航空公司,讓中外客貨航空公司更好地服務于成都航空樞紐發展,這樣才能構建起“一市兩場、國際多直達、國內強覆蓋”的航空運輸體系。

(五)增強航空樞紐保障服務能力。

利用臨空經濟區的政策優勢與自由貿易試驗區的制度創新,加快雙流機場和天府機場的基礎設施和配套服務設施建設,集聚航空運輸業的設計研發、制造維修、運營服務、地面服務等行業保障資源。支持飛機制造、空管、維修、航油航材等航空企業在空港區域擴大產能、新建公司或運營基地,探索低成本航空、公務機獨立候機樓運行模式,打造有國際功能的遠程值機體系,利用互聯網、物聯網、云計算、大數據以及人工智能等新技術升級改造航空服務保障體系,改善飛行運營管理、空域規劃協調、旅客貨物運輸服務的業務流程以及運行效率,建立國際國內快速中轉的捷運系統,提高樞紐運營效率。同時,加強空陸運輸協調,推進以機場為核心的綜合交通樞紐之間的互聯互通,實現空、公、鐵等的無縫銜接與高效換乘,積極發展國際多式聯運,建立海關監管、商品檢驗檢疫等一體化的航空貨物快速通關機制和空港聯動體,構建以機場為中心的“內暢外通、輻射區域、聯通世界”的現代立體化綜合交通體系。

(六)基于產業鏈構建航空產業生態體系

抓好全國首家民航科技創新示范區建設的歷史機遇,瞄準世界航空科技發展趨勢與前沿技術,基于航空經濟產業鏈、價值鏈和創新鏈,以成飛、成發、中航電科、民航二所、民航飛院、川大智勝、海特高新等現有航空資源,聯合具有世界影響力的航空工業、航空院校、科研院所、航空公司、航空維修企業、行業協會、航空服務保障單位等機構,有效整合與集聚國際國內民航行業資源,基于產學研協同創新原則聯合共建民機設計制造、航空智能、通用航空、航電系統、商用無人機等領域國家級或省部級的重點實驗室、民航技術研究院與區域性航空產業聯盟,舉辦航空類文化會展活動及國際高端論壇,建立全國性航空科研成果孵化基地與航空科技創新創業平臺,通過本地航空單位帶動全球的產業資源與創新要素匯聚成都,創建匯集航空研發、航空制造、航空運營、航空維修、航空培訓產業為主的具有國際競爭力的航空產業集群。

(七)促進產城融合升級發展臨空經濟。

深化臨空經濟供給側結構性改革,充分發揮航空樞紐的集散效應,大力實施“空港+”發展戰略,帶動以現代物流、高端制造業、現代服務業為核心的臨空產業在空港地區的集聚發展與優化升級,構建統一高效的口岸和綜合保稅區監管體系,創新“一帶一路+臨空自貿”的特色開放模式,形成布局科學合理、產業特色突出、集約節約發展、輻射作用顯著的現代臨空經濟體系。成都“一市兩場”的臨空經濟發展,應參照“雙流學虹橋、天府學浦東”的原則實施差異化發展,以產城融合發展為理念,規劃兩區產業布局和基礎設施互聯,協調兩區錯位發展、優勢互補,積極發展國際競爭力強、附加值高的航空產業以及知識密集型、技術密集型、資本密集型的臨空指向性產業,形成以機場為中心、輻射周邊區域的臨空商貿、航空旅游、航空文化等高端關聯產業,不斷完善全方位高水平開放型經濟體系,積極融入歐洲經濟圈和亞太經濟圈,從而夯實航空樞紐建設的本地經濟基礎,全面構建中國西部特色的航空港經濟圈和現代化國際航空都市。(中國民航網智庫專家 張洪)

(注:原文發表于四川省委《調查與決策》2017年第11期、《中國民用航空》2018年第3期)

返回首頁

返回首頁