首頁 >> 圖文報道

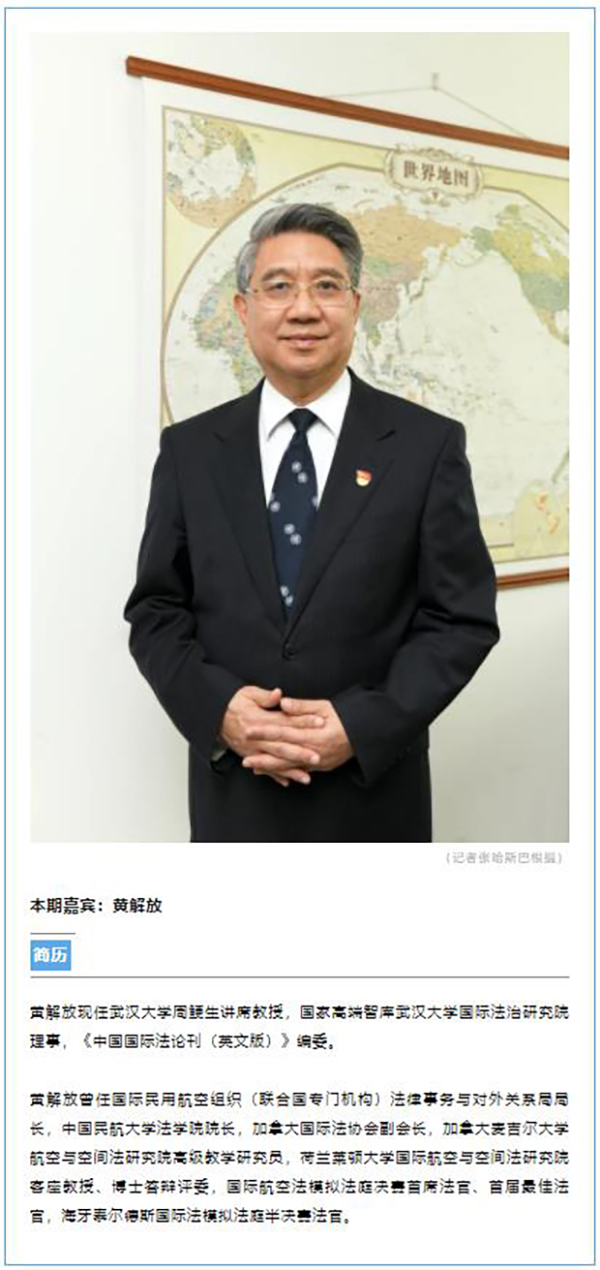

民航國際合作人物志 | 專訪國際民航組織法律事務與對外關系局原局長黃解放

時間:2023-09-18| 編輯:lisijin|【大 中 小】

“祖國萬歲,共產黨萬歲!是祖國、黨和人民創造的條件,把我送上了這個位置。”這是近日國際民航組織法律事務與對外關系局原局長黃解放在接受本報記者采訪時發出的肺腑之言。

黃解放是印度尼西亞華僑,少年時期正值印尼排華浪潮的高峰,國家把他們全家從印尼接回國,他對此終生難忘。回國后,他獲得了就讀中文學校的寶貴機會,繼續學業。1983年,他被國家選派到加拿大留學,先獲得麥吉爾大學航空法碩士學位,后來又獲得荷蘭萊頓大學國際法博士學位。留學期間,他被中國駐加拿大大使館破格錄用,從隨員做到三秘。他在39歲時正式進入聯合國專門機構——總部位于加拿大蒙特利爾的國際民航組織工作。2018年,在國家的支持和幫助下,他正式當選國際民航組織(ICAO)法律事務與對外關系局局長。

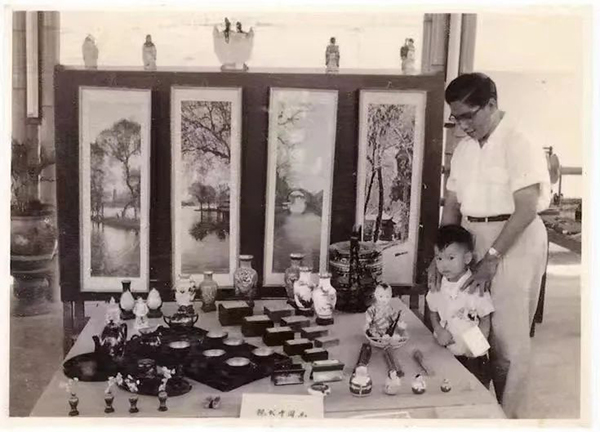

兒時與父親黃永暉在印尼看祖國展覽

談起在國際民航組織的多年工作經歷,他最驕傲和自豪的還是與同事們共同努力,全力促成了2010年在北京召開國際民航組織國際航空保安公約外交會議。會議簽訂了維護航空安全的《北京公約》和《北京議定書》,這兩部國際法律文書成為國際反恐公約體系的重要組成部分。

兩年前,黃解放正式從國際民航組織退休。他本可以卸下重擔,一身輕松地享受退休生活,但他選擇發揮余熱。2021年,在中國共產黨百年華誕的喜慶日子里,武漢大學舉行簡短而隆重的儀式,聘任黃解放為武漢大學周鯁生講席教授。

“最關鍵的因素還是祖國、黨和人民的支持培養”

記者:黃局長,您好!特別高興這次能采訪您!您在國際民航組織擔任法律事務與對外關系局局長好幾年,當時是怎樣的一個契機,讓您選擇去國際民航組織工作?

黃解放:我加入國際民航組織是1996年,快39歲了。15歲那年,我偶然從收音機里聽到中國恢復聯合國合法席位的消息,這令我激動不已,在心里種下了到聯合國工作的種子。從15歲到39歲,24年的努力。我先是在武漢大學學外語,1983年被教育部選派出國學習。在改革開放大潮下,國家要求我學習航空與空間法,這樣我就來到加拿大留學。留學期間還有一個小插曲,文科要拿到資助是不太容易的,所以我讀了兩年之后再往下讀,經費就有問題。在這種情況下,中國駐加拿大大使館破例錄用我為工作人員,先是做隨員,后來做三秘。這讓我有機會能夠接觸外交使團的工作,同時又能夠繼續學業。在大使館工作以后,我慢慢地又熟悉了國際民航組織,逐漸就有機會進入國際民航組織工作。2017年底,我先是擔任國際民航組織法律事務與對外關系局代理局長,2018年轉為正式局長。

黃解放在國際民航組織

我怎么走上這條路,還取得了一點兒成績?各方面的促成因素是比較多的。但最關鍵的因素還是祖國、黨和人民的培養。這是我終生不能忘記的,也是我的心里話。我出生在印度尼西亞的一個華僑家庭,小時候印尼出現排華浪潮,關鍵時刻是祖國把我們全家從印度尼西亞接回來的,讓我全家獲得了新生。所以,我一直對祖國、黨和人民滿懷感激。

記者:您作為國際民航組織首位中國籍法律事務與對外關系局局長,請問您最大的感受是什么?

黃解放:這個肯定是要有國家的強力支持的。我成功當選后,在一次與朋友的聚會上,我只說了9個字:“祖國萬歲!共產黨萬歲!”這確實是發自肺腑的一種表白。

如果我不是中國人;如果我沒有機會從印度尼西亞回國,繼續我的學業;如果沒有機會出國當留學生,沒有機會在大使館工作,那么我也不會取得這些成績。所以說,最根本的是黨、祖國和人民給我創造了條件。

“中國與世界的利益是一致的”

記者:您曾任國際民航組織法律事務與對外關系局局長,擔任過高級國際職員。在這種跨文化的工作環境中,您是怎樣開展工作的?

黃解放:每一個國際公務員都會面臨這個問題。我們在進入組織的時候都被要求宣誓,大意是我必須忠于我的組織,不得接受任何政府的指令。我們是代表全世界人民利益的。我們的工作沒有國界,但是國際公務員有國籍,我們跟祖國母親的感情是割舍不斷的。令我感到高興的是,我們國家代表了世界各國的愿望,與世界人民的根本利益是一致的。用現在的話說,共商、共建、共享,為人類命運共同體而奮斗。這本身與世界人民的利益是一致的。聯合國總部有一座塑像,這座塑像是一個人拿著錘子,將一把劍打彎,這是“鑄劍為犁”的意思。劍是戰爭的工具、戰爭的武器;犁是生產的工具,就是代表發展。和平與發展,這是世界的主流,也是我們的愿望。所以我們與世界各國人民的心是相通的。

聯合國塑像《鑄劍為犁》

我舉一個例子,就是《北京公約》。2001年美國“9·11”事件發生后,我們發現國際航空法律框架有一些漏洞。我們只懲罰了在飛機上犯罪的嫌疑人,但沒有涉及在背后組織、支持、資助這些嫌疑人的問題。為了填補這個空白,我們做了很多工作。在考慮外交會議召開地點的時候,我首先想到了北京,并最終促成了會議在北京成功召開,這樣就有了《北京公約》。我們國家能夠引領一項新的國際公約的制定,我感到非常自豪。這也說明中國與世界的利益是一致的。

記者:您剛才提到了《北京公約》,您在國際民航組織這么多年,參與起草了多部國際公約,如《北京公約》和《蒙特利爾公約》,您能談談印象深刻的一些經歷嗎?

黃解放:印象最深刻的毫無疑問是全程參與制定《北京公約》和《北京議定書》,并且通過該公約和議定書的國際民航組織國際航空保安公約外交會議于2010年在北京召開。這是世界民航史上首次以中國城市命名國際多邊條約,也是近現代史上首次以中國首都命名兩部全球性法律文書。

國際航空保安公約外交大會

記者:請您談談中國這些年在參與制定國際航空法方面取得的一些成績。

黃解放:這就回到剛才說的《北京公約》和《北京議定書》了。當初新加坡的代表在閉幕式上表示,上一次在亞洲召開外交會議,形成國際公約,是1963年的《東京公約》。那差不多是半個世紀之前的事了。中國民航走近世界舞臺中央,這是不是說明亞洲的崛起?我們確實為《北京公約》和《北京議定書》的制定而感到自豪。我們從跟跑到現在并跑,甚至在不久的將來可以實現領跑,前途非常光明,當然我們還需要努力。

“我們在培養國際法人才方面實現飛躍”

記者:您覺得要成為國際航空法人才,對世界作出更多貢獻的話,需要在哪些方面付出努力?

黃解放:國際航空法的專業性很強。從事國際航空法研究,必須有對人類文明進步和國際民航事業的熱愛和情懷,堅韌不拔、持之以恒。除此之外,我覺得首先是外語要好,還是以英文為主,要過語言關,一定要把英文徹底過關。其次是專業關。像我那個時代,好像懂一門英語、再學一門國際法就已經不錯了。未來必須把文科與理科相結合,培養跨學科、復合型人才,這是我們努力的方向。現在不光要學國際法,還要學國際政治、國際經濟知識和理工科的知識。我們以后飛離地球、沖向外太空已經是既定事實,那么就還要了解外太空的自然科學知識。

記者:您現在是武漢大學周鯁生講席教授,您能談談我們國家這些年來在培養國際航空法人才方面取得了哪些進步嗎?

黃解放:我是黨、國家和人民培育的。我希望有機會能在祖國的大地上埋下我深深的愛,這種愛就是對祖國和人民的一種回報。我的義務就是要培養下一代國際法人才,我覺得這是我的責任,我一定要工作到最后一刻。武漢大學在中國共產黨百年華誕之際,聘任我為首位周鯁生講席教授,這一天是特意選擇的。

武漢大學周鯁生講席教授聘任儀式(本文圖片均由黃解放提供)

周鯁生曾任武漢大學校長,是中國國際法的奠基人,擔任過周恩來總理的法律顧問。我對周鯁生非常敬仰,武漢大學授予我這一稱號是為了繼承他老人家在國際法方面的輝煌成就和貢獻。我曾經對我的學生說,“你們可以忘了我黃解放的名字,但一定要記住周鯁生這個名字,希望你們做周鯁生式的人才”。

在培養國際法人才方面,我國取得的不僅是一般的進步,可以說是一次飛躍。對此,我感到非常振奮和欣慰。舉一個例子,2009年我到中國民航大學法學院任兼職院長的時候,沒有老師具有博士學位,我是當時教學團隊里的第一個博士。現在他們已經有十幾位博士了,這就是在短短的十幾年時間里取得的巨大進步。

記者:您自己是航空法方面的專家,現在還在培養我們國家的航空法人才。請您展望一下我國未來的國際航空法人才培育?

黃解放:我們已經有了一些出色的人才作為接班人。最典型的例子是,民航局國際司原副司長丁春宇現在擔任國際民航組織法律事務與對外關系局副局長。除此之外,還有很多人正在成長為國際法人才。我相信在不久的將來,我國會涌現出一批世界著名的航空法研究機構。現在,麥吉爾大學在國際航空法研究方面實力比較強,是我的母校。第二是萊頓大學,也是我的母校。我希望在武漢大學或者其他高校能夠建成類似于這兩所學校的航空法研究機構,使得我國也擁有全球著名的國際航空法研究機構。(中國民航報 記者光琪凝)